連載:一月一話

第2回 2022年6月

金時豆、よもやま話。

羊かんづくりは小豆を使うのが一般的ですが、五勝手屋では長らく『金時豆』を使っています。たとえば『流し羊羹』と『丸缶羊羹』、店の大切な看板商品は金時豆を原料にし、いつしかそれが私たち五勝手屋の個性やアイデンティティとなりました。

ところが、そうして古くから用いておきながら、なぜ羊かんに金時豆を使うのか、恥ずかしながらその理由までは代々の間に伝わっておりません。150年前、開拓盛んな蝦夷の地で金時豆がたくさん採れたものなのか、小豆よりも手に入りやすい豆だったのか、あるいはさまざまな豆の羊かんで味比べをし、金時豆に軍配があがったのか―。

昭和27年創業・豆類の卸販売と調製・選別を行う鈴木商店(北海道北斗市)の代表・鈴木新太郎さんに、かつての金時豆について伺ったところ「昔々の金時豆は、小豆に比べて安い価格で入手できたようです」とお教えいただきました。とりわけ規格外のものは手頃な価格で取引されていたそうです。

かつての五勝手屋は、価格の手頃な金時豆に勝機を見出したのでしょうか。しかし、たとえば規格外の豆は、サイズが不揃いで均一に煮ることができず、“煮ムラ”が生じて味や食感を大きく落としてしまいます。圧倒的に小豆製の羊かんが多い中、わざわざ味の落ちた金時豆の羊かんを商品としたのか否か―。

“安さ”というヒントを得ても、答えはわからず堂々巡りは続きます。

しかし、答えがわからなくとも、金時豆の活かし方は五勝手屋流の方法でさまざまに獲得してきました。

当webサイト トップページの【お菓子づくり】の中でもお伝えしていますが、私たちは金時豆の個性を“主張せず、ほかの素材の味わいを活かし、まとめるちからを持っているもの”と捉えています。メインの原料でありながら、自身が主張しないことで全体をおいしく仕上げる、裏方のような役割を担う。なお、具体的にこの裏方の支えで引き立つものには、たとえば『砂糖』があります。よく練ってコクを出した砂糖を、あっさりとした金時豆がぐんと引き立ててくれるのです。

かつて小豆より安価だった金時豆は、現在全道的に作付けが減り、価格は小豆より少し高めとのこと。その理由には、つくり手の減少や乾燥法の変化で雨害を受けやすくなったことなどが挙げられます。

さて、今回は金時豆を主役にお話をしていますが、五勝手屋では金時豆以外にも、小豆、大福(おおふく)豆、福白金時、赤いんげん、白いんげん、黒豆など、さまざまな豆をさまざまなお菓子に使っています。さらに近年では、小豆製の羊かんも年に一度、初夏限定でつくっています。

金時豆の五勝手屋羊羹は、先述の通り砂糖をよく練ることでおのずと濃いあめ色になりますが、小豆製の羊かんは、美しい紫色だと五勝手屋は考えています。つくる時期を夏の初めとするのは、この『紫』を紫色の花・あじさいにかけているためです。ちょうど今年も、夏のはじまり・あじさいの季節がやって来ましたね。

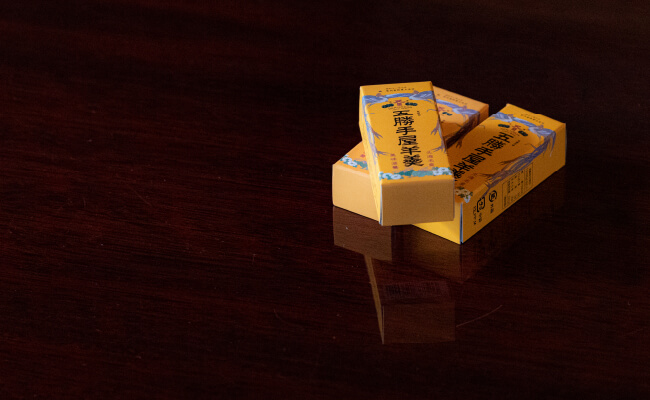

パッケージに紫陽花の花を描いた『あずき羊羹』。小豆本来のコクを活かした味わいに仕上げつつ、“練り”の具合を五勝手屋羊羹と同じにして、五勝手屋の個性を潜めています。

金時豆にまつわるよもやま話、最後となりますが、昔々は、全国に甘納豆屋が多かったと聞きます。今のようにお菓子にバラエティがなかった時代、甘納豆は多くの庶民に愛された甘味でした。そして、その甘納豆にお馴染みの豆は金時豆でした。

その後、北海道には『豆パン』というおやつが登場します。ここで使われる豆も金時豆。北海道帝国大学(現北海道大学)の生徒と教授の提案をきっかけに、製パン会社が最初に小豆でつくり、開発の途中から金時豆に変更していったといいます。

そしてさらに、北海道では50年ほど前から、小豆ではなく金時豆の甘納豆を入れたお赤飯が市民権を得はじめました。はじまりは“主婦の手抜き”と言われ、郷土食というにはまだ歴史は浅いものの、今日北海道の多くの和菓子屋では小豆と金時豆、2種類のお赤飯が並び、その風景は北海道ならではと言われています。

五勝手屋本舗のお赤飯は、小豆は常時、金時豆(甘納豆)はご予約で承っております。ちなみに、全国のお赤飯を見渡してみると、いも(福井県)、ささげ(関東地方)、落花生(千葉県)、ごま砂糖(徳島県)など、さまざまなバリエーションがあるようです。

五勝手屋がなぜ金時豆を使いはじめたのか、答えはわからないままですが、その一方で、金時豆が北海道の人々の日常に定着していったことは事実です。

そして、数ある豆の中でも「身近で親しみやすい」と表現される金時豆の特徴はそのまま、五勝手屋が日々、試行錯誤し目指しているものでもあるという、これまた堂々巡りが続くお話なのでした。